Vaginale Infektionen und Scheidenentzündungen (med. Vaginitis) zählen zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen und können bei Frauen in allen Altersstufen vorkommen. Nahezu jede Frau erkrankt einmal daran, gehäuft treten sie bei sexuell aktiven Frauen und Schwangeren auf. Auch der Östrogenmangel in den Wechseljahren begünstigt diese Beschwerden. Eine bakterielle Vaginose ist die häufigste bakterielle Scheideninfektion bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter und wird, wie der Name schon sagt, durch Bakterien ausgelöst. Meistens ist die Spezies Gardnerella vaginalis beteiligt, die den charakteristischen fischigen Geruch (med. Amin-Geruch) verursacht.

Wenn das vaginale Gleichgewicht gestört wird und der natürliche Säureschutz in der Vagina unerwünschte Erreger nicht mehr in Schach halten kann, können sich in der Vagina die pathogenen Keime durchsetzen. Genau genommen ist die bakterielle Vaginose keine Infektion und wird deshalb medizinisch als Dysbiose (Ungleichgewicht) bezeichnet. Sie zählt übrigens auch nicht zu den Geschlechtskrankheiten.

Typische Anzeichen einer bakteriellen Vaginose sind verstärkter grau-weißlicher bis gelber dünnflüssiger Ausfluss und meist fischartiger, teilweise auch süßlicher Intimgeruch. Bei fast allen Fällen von bakterieller Vaginose lässt sich ein erhöhter vaginaler pH-Wert von über 4,5 nachweisen, während er beim Scheidenpilz eher im normal-sauren Bereich bleibt.

Eine Entzündung der Vagina ist bei der bakteriellen Vaginose (im Gegensatz zum Scheidenpilz) selten, dennoch können Juckreiz, Brennen und Hautreizungen im äußeren Scheidenbereich vorkommen, ebenso Schmerzen beim Wasserlassen oder Geschlechtsverkehr.

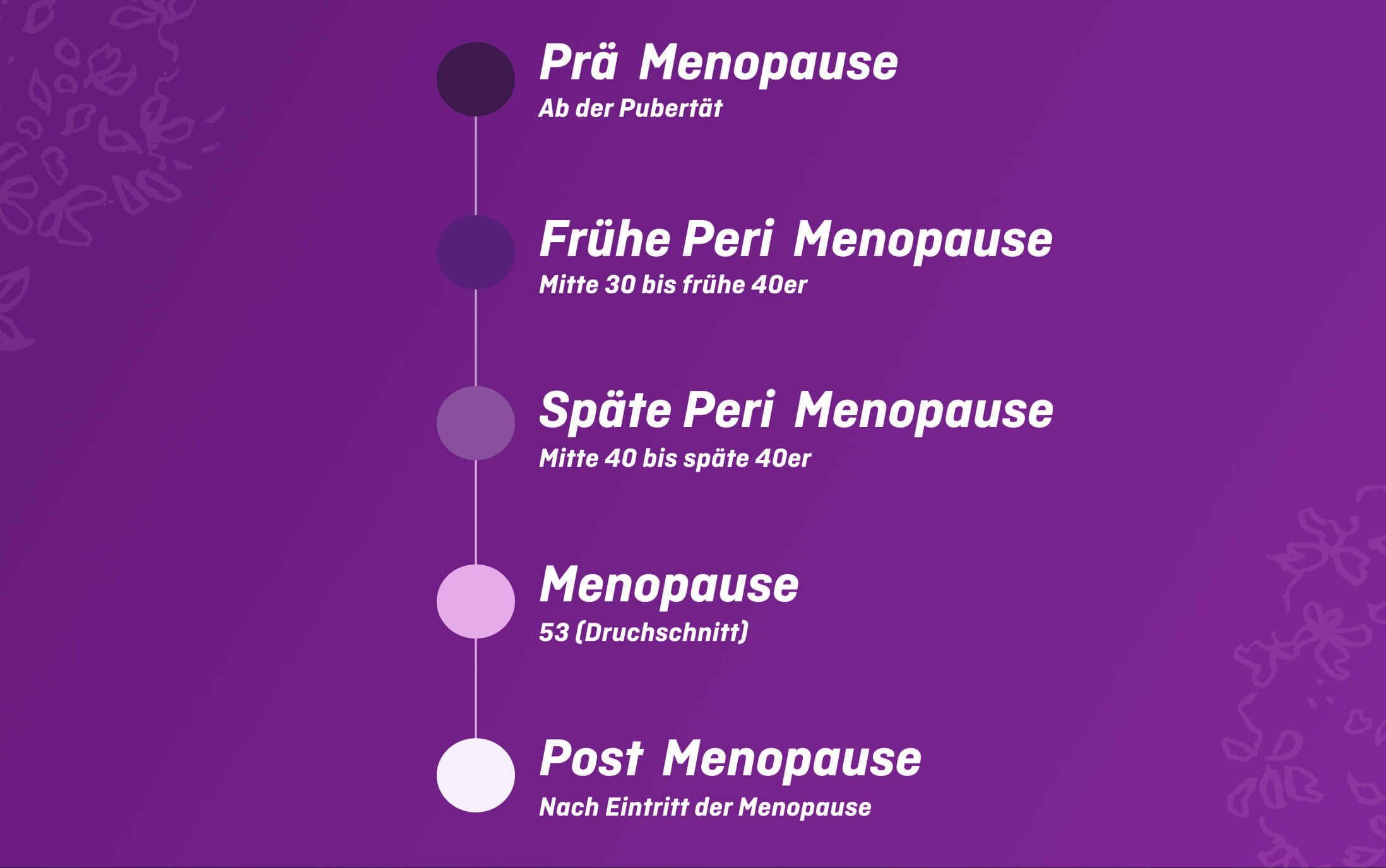

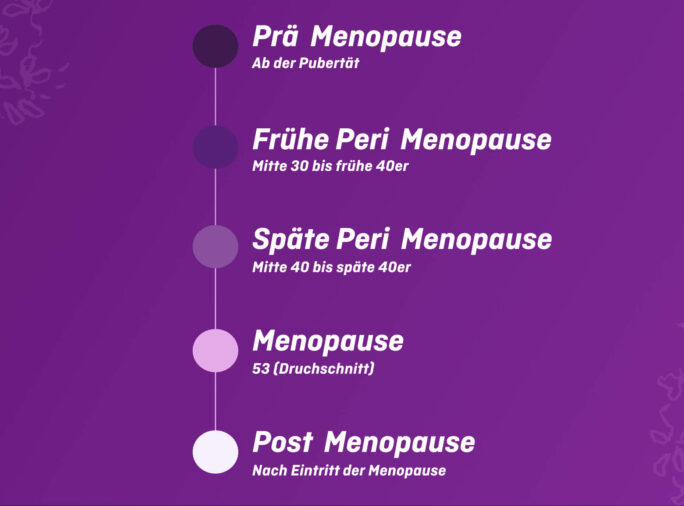

Nicht alle dieser Anzeichen müssen zusammen auftreten und etwa die Hälfte der betroffenen Frauen bemerken die Infektion überhaupt nicht, da in diesen Fällen die bakterielle Vaginose weitestgehend symptomfrei verläuft. Risikofaktoren sind insbesondere ungeschützter Geschlechtsverkehr sowie Stress, Rauchen, übertriebene oder falsche Intimhygiene und hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren.